余胜泉谈人工智能对教育影响及教师角色问题

余胜泉谈人工智能对教育影响及教师角色问题

本文约5500字 预计阅读时间4分钟余胜泉北京师范大学二级教授、博士生导师,北京师范大学未来教育高精尖创新中心执行主任,“移动学习”教育部-中国移动联合实验室主任。

教育要素变革

人工智能与教育紧密结合,使得学校教育体系各部分发生了翻天覆地的变化。从时间维度来看,近几年来,众多学校都在经历着这样的变革。在教学环境上,新型的虚拟教室等新形式层出不穷;在课程设置上,增加了编程、人工智能科普等新内容。教学方式也从过去的单一讲授转变为互动式教学,这样的转变使得教学过程不再单调,极大地激发了学生的学习热情,使得课堂气氛变得更加生动活泼。

学习模式变为自我组织形式,学生和家长可依据孩子的特性来定制专属的学习计划。比如,上海的某些中小学学生,已经开始自己安排学习内容和时间表。评价体系不再仅限于考试,综合素质评价的分量有所提升。这样的改变让学生的评价更为全面和公正,有利于他们认识到自己的长处和短板。

教师工作之变

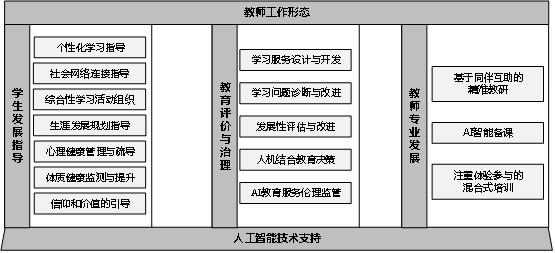

在智能时代,教师的工作方式发生了重大变化。他们不仅要具备教学能力,还需熟练运用信息技术和数据分析。比如,北京的一所学校里,老师们学会了运用软件来分析学生的学习状况。他们的专业成长途径也不再仅限于传统的培训方式,而是可以通过网络平台进行交流,分享经验,与同事们互相学习,共同提高专业水平。

未来教师在学生个性化培养、教育管理和评估、自身专业成长这三个领域将出现明显变化。在辅导学生个性化成长的过程中,教师会关注学生的知识技能和身心健康。以杭州的教师为例,他们利用大数据来掌握学生状况,以便更有效地促进学生成长,并为每位学生制定专属的发展方案。

学生学习革新

智能时代,学生普遍采用“人机结合”的思维方式,这促使了学习习惯和方法的转变。学生们依赖人工智能工具去挖掘知识,积极去发现和解决各种问题。在深圳,部分学校的学生通过在线学习平台进行项目式学习,以此锻炼创新思维。他们能更快速地获取信息,并且丰富了自身的知识领域。

学生的自主学习能力得到了提升,他们可以根据个人兴趣和需求挑选学习内容和进度。网络上的教育资源十分丰富,使得学生即便在家中也能接触到高质量的课程。这种多样化的学习方式使得学生在学习时更加积极,显著提升了学习效果。

育人环境重塑

未来教育环境将实现虚拟与现实的结合,线上与线下的互通。以广州某校为例,他们打造了智能化的教室,学生们既能身处实体空间学习,又能通过网络与世界各地的伙伴互动。丰富的学习辅助服务提供了更多选择,学生可根据个人喜好和习惯灵活安排学习,满足各自的学习需求。

这样的教育氛围打破了时间和空间的界限,学生能够自主安排学习时间和进度。线上资源的丰富与线下实践的直观性相融合,让学习过程变得更加轻松且效率更高。

教师角色转换

教师的工作将迎来巨大变化,过去那种简单、反复的知识传授将由人工智能来承担。比如,英语单词的听写、基础数学题的解析等。而教师在培养学生品德、激发创新思维等方面的育人作用将变得更加关键,他们将在教育领域展现出独有的价值。

教师需与人工智能携手开展教学,共同致力于提升学生的教育水平。例如,重庆的某些学校已将教师与智能教学系统相融合,以此来提高教学效果。这种合作方式有助于教师专业特长与人工智能技术优势的充分展现。

技术应用挑战

人工智能算法多样,数据集各异,这导致了一定的领域限制和教育伦理挑战。教师需对所提供的服务有所了解,以便及时处理可能出现的各种问题。比如在使用某些教育软件时,必须保障数据安全,并对学生进行恰当的引导。

技术融入教学应贴合学生的理解和学习习惯。教育工作者必须深刻理解学生,这样才能使技术的作用得到最大化。比如,有些地方盲目引入技术课程,却没考虑到学生的接受能力,导致效果不尽如人意。所以,在运用技术时,我们必须慎重,全面考虑学生的具体状况。

当前,你认为人工智能在教育领域的结合面临的最大难题是什么?欢迎留言、点赞以及转发这篇文章。