第七个全国科技工作者日:英才计划10年培养7000多创新中学生

第七个全国科技工作者日:英才计划10年培养7000多创新中学生

央视网消息:今天(5月30日)是第七个全国科技工作者日。2013年开始,中国科协和教育部共同实施“中学生科技创新后备人才培养计划”,简称“英才计划”。让学有余力的中学生走进大学

第七个全国科技工作者日即将来临之际,"英才计划"经过十年的发展,所取得的成果备受关注,已有超过七千名中学生从中获益良多,那么,这些学生的生活轨迹又有哪些新的转变?

“英才计划”诞生背景

2013年,中国科协和教育部共同推出了“中学生科技创新后备人才培养计划”,亦即大家所熟知的“英才计划”。鉴于一些中学生展现出卓越的学习和研究能力,该计划旨在为他们提供更优越的科研培养环境,以便他们能提前感受大学氛围,并在专业导师的指导下开展学术研究。其主要目标是助力国家培育未来的科技精英。

齐一涵的转变之路

齐一涵,西安交通大学物理学院的一名大四生,属于“00后”群体。2017年,身为高一学生的他,因为对物理的热爱,顺利通过了选拔,加入了“英才计划”,并荣幸地成为了西安交大物理学院院长高宏教授的弟子。“英才计划”着重于实践操作技能的培育,经过一年多的实际操作训练,他成功跻身西安交通大学机械学院的“钱学森物理实验班”,并在学术研究上发表了研究成果,这进一步加固了他对物理学习的坚定信念。

周城锴的收获之旅

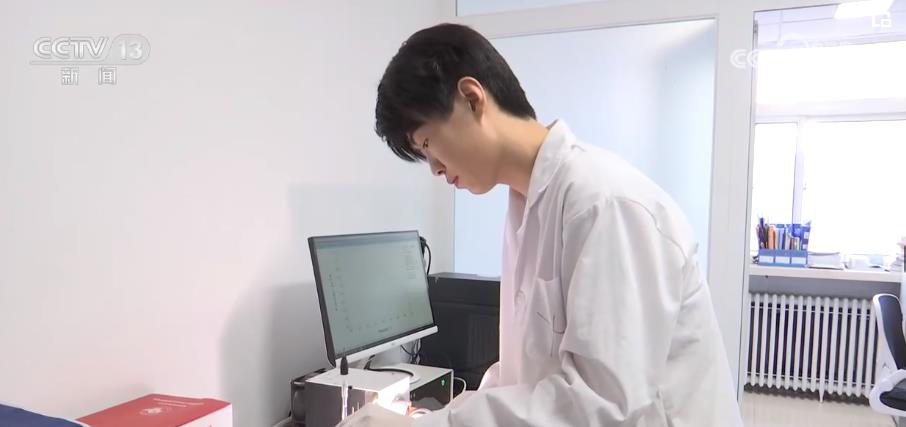

周城锴是成都七中高新校区的高一学生。自从他加入了“英才计划”,他就有了向四川大学物理学院的向钢教授学习的荣幸。在过去的一年中,他不仅学到了半导体的基础知识,而且还亲自参与了多项实验。向钢教授严谨的治学态度,对他现在的学习以及未来的专业选择产生了很大的影响,同时也激发了他对科研工作的热情。

赵一泽的眼界开拓

北京理工附中的高三学生赵一泽,早在两年前便加入了“英才计划”,师从北京师范大学化学系的教授那娜,开始了化学的学习之旅。在这里,他不再仅仅是被动地记忆知识、搭建知识体系,而是开始尝试在未知领域运用已知的实验方法进行深入探索。那娜教授强调,科研需要全面培养和激发学生的潜能,并鼓励他们积极思考。得益于“英才计划”,赵一泽的眼界得到了极大的拓宽。

“英才计划”培养模式

“英才计划”依靠高校的科研设施和学术资源,着力培养人才。这些高校配备了先进的实验设备,并拥有专业的导师团队,为中学生营造了良好的科研学习条件。该计划注重理论与实践的融合,学生在导师的引导下,不仅动手进行实验操作,还从事学术研究,以此来提升他们的创新意识和实践能力。

“英才计划”成果与意义

在过去十年里,全国范围内通过“英才计划”培养了7000多名具有创新潜力的中学生。这一将中学教育与大学教育相结合的模式,激发了学生们对科学研究的兴趣,培养出了众多既尊重科学又具备创新精神的优秀中学生。该计划构筑了一座桥梁,使得学生能够顺利地从中学阶段过渡到大学科研领域,对于国家科技人才的培养起到了积极的推动作用。

你觉得“英才计划”在哪些方面可以进行改进,使其在中学生的培养上更加高效?请给予支持并分享,期待你在评论区分享你的想法!